平成28年2月3日

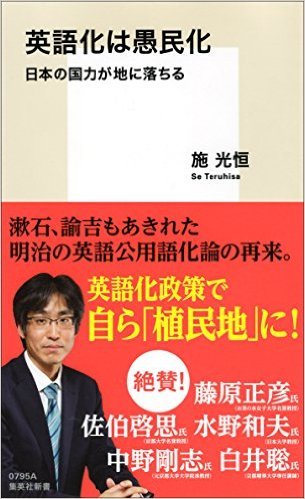

「英語化は真の国益に繋がるのか」~施光恒著『英語化は愚民化』を読む~

この刺激的な書名が一人歩きすると、「誤解を含んだいくつかの反応が届くであろうことが今から想像できる」と著者自身断っている。「英語教育を否定するのか」「時代錯誤の言語鎖国を主張している学者がいる」と批判の先回りすらしている。著者は英語教育を否定していない。「日本社会を英語化する政策を批判」するだけだ。

「節約の逆説」という言葉がある。一般に節約は美徳だが、各家庭が節約にいそしむと社会全体が不景気になる―「ミクロ的には美徳でもマクロ的には悪徳」という考え方で、ミクロとマクロは相矛盾することがある。「英語教育を否定するのか」という物言いは節約美徳論同様ミクロ的だが、社会全体を見据えた著者の警告はマクロ的だ。「外国語の能力に優れた者が外来の知を積極的に学び、『翻訳』することの重要性」を強調する著者の主張を念頭に置きながら、本書の緊急メッセージに耳を傾けてほしい。

初代文部大臣への反論

公用語を英語とする「英語特区」を作ろうという構想が報道された(日本経済新聞電子版2014年4月30日付)。旗振り役は楽天の三木谷浩史会長だ。「読者のなかには『しかし、それの何が問題なのか』と感じる方もいるだろう」と著者はここでも反応の先回りをしている。グローバル化の時代、「日本人も英語くらいできたほうがいい、特区のなかでは学校も企業も英語漬けの環境にならざるを得ないのだから、勉強になる」と読者の心中も見透かす。

英語重視の発想は「英語公用語化」に行き着く。明治開国以来その是非を巡って論争が繰り返されているが、著者は第三章でその歴史を繙く。

初代文部大臣・森有礼は「日本語廃止論」者だった。主張する英語公用語化に対し、反論は外国人からあがる。「英語を日本の『国語』として採用すれば、まず新しい言葉を覚え、それから学問をすることになってしまい、時間に余裕のない大多数の人々が、実質的に学問をすることが難しくなってしまう。その結果、英語学習に割く時間のふんだんにある少数の特権階級だけがすべての文化を独占することになり、一般大衆との間に大きな格差と断絶が生じてしまうだろう」といった趣旨を森に説いたのが、アメリカ言語学協会初代会長のホイットニー・イェール大学教授。

またお雇い外国人のダビッド・モルレーも森に対して、「教育政策を考えるうえで、変えてよいものと変えてはならないものがあるが、教育で用いる言語は最も変えてはならないものの一つである」と断じる。福澤諭吉もまた『学問のすすめ』の中で森を揶揄する。

著者は「英語の力の衰へた一原因は、日本の教育が正当な順序で発達した結果で、一方から云ふと当然の事である。」という夏目漱石の言を引きながら、「グローバル化・ボーダレス化は『時代の不可避の流れ』、つまり進歩だから、大学教育の英語化を進めることこそ重要だという風潮が強いが、漱石の認識は、まさにそれと正反対」と現在の英語教育偏重論に疑問を呈し、「二一世紀の『英語化』は近代日本一五〇年への冒瀆」と警告する。

グローバル化は反動

日本人の多くが、「土着から普遍へ」の流れこそ進歩だという単純な歴史観を、無意識に抱いている。「村落共同体→国民国家→地域統合体→世界政府(グローバル市場、グローバル統治)」という流れだ。著者はこれを「グローバル史観」と名付ける。

かつてヨーロッパで「ラテン語」という「普遍語」が、知的世界から庶民を排除してきた。「『土着語』、つまり現地語を用いる庶民は、狭い身の回りの世界のことだけを考え、日々の暮らしに追われている。」かたや「ラテン語を使いこなす、ごく一部のグローバル・エリートだけが知的な活動を行い、同時に政治的・経済的な権力も保持」したと中世ヨーロッパの「格差社会」を概観する著者は、ルターによるドイツ語の聖書翻訳が、土着語を「国語」化し、「自分たちの言葉は、決してラテン語に引けをとるものではない」という自信を庶民に与えたと分析する。つまり「翻訳」と「土着化」こそ後の豊かな世界を導いたのであり、「グローバル化・ボーダレス化の流れ」は、「中世化」であり「反動」と訴える。

「グローバル史観」は、実はマルクス史観が「新しい形で受け継がれ、しかも皮肉なことにそれを受け継いだのは、マルクス主義と敵対していたはずの市場経済を重視する側だった」(イギリスの政治学者ジョン・グレイ)のである。

「規制緩和」という名の危険

本編全体に底流する筆者の問いかけは、英語化は真の国益に繋がるのか、につきる。英語化の推進を施策に反映させようと息巻くのは、市場主義を絶対視する「新自由主義者」だ。ビジネス的観点から登場した「規制緩和」という美名が教育界を蹂躙しつつある危険を、この書で実感してもらいたい。こちらも合わせて読む

-

平成25年9月1日『はだしのゲン』問題の本質を問い直す

-

平成25年5月1日「学校週6日制」を考える